“Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume.”

(Jorge Luis Borges)

Cosa significa vivere il tempo?

Che forma ha il nostro presente interiore?

Con queste domande si è aperto uno degli incontri del ciclo di Cafè Philò, portati all’interno della seconda Casa di Reclusione di Milano (carcere di Bollate). Un progetto di filosofia pratica guidato da Paola Saporiti, consulente filosofica volontaria presso l’istituto e docente del Master Pragma, che mi ha coinvolta in questa esperienza.

Il suo approccio alla filosofia pratica, così come il lavoro svolto nei contesti di detenzione, è documentato nel sito: www.paolasaporiti.com

L’incontro si è aperto con una domanda semplice: “Che ora è?”

Tuttavia la domanda non richiedeva un dato oggettivo, quanto piuttosto di sostare e ascoltare il tempo che si vive: non quello dell’orologio, ma quello della coscienza, del corpo, delle emozioni e dei ritmi interiori.

La filosofia ci ha portati a stare dentro la domanda come pratica viva e collettiva, da cui sono affiorate riflessioni nate dai vissuti personali, dagli scambi dialogici e dalle connessioni con le immagini.

Un’immagine per dire il proprio tempo

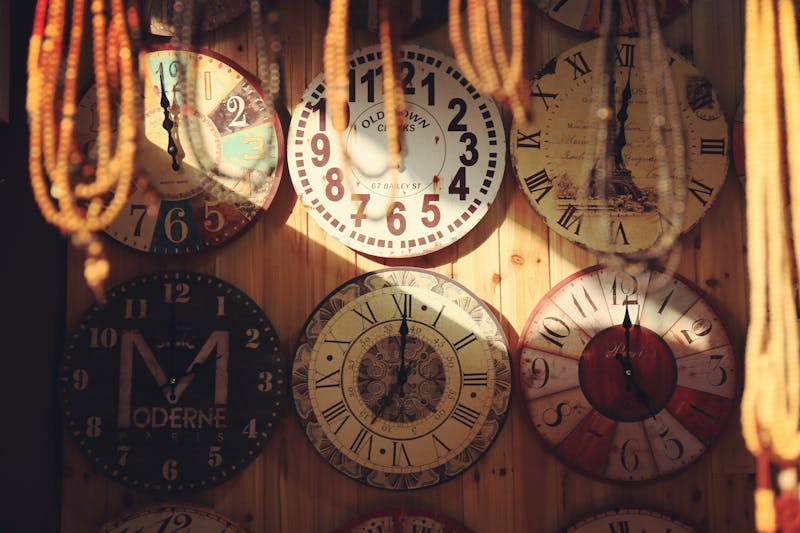

Dopo un’introduzione dedicata ad alcune riflessioni filosofiche sul tema del tempo, ai partecipanti è stato proposto di scegliere un’immagine tra una serie di orologi simbolici, ognuno rappresentante un modo diverso di vivere il tempo: attesa, ripetizione, sospensione, frantumazione, rinascita, e altre variazioni sensibili del vivere temporale.

La scelta non è stata estetica, ma esistenziale, chiedendo di individuare l’orologio che più rappresentasse il tempo soggettivo che ciascuno stava vivendo in quel momento, all’interno di un contesto regolato e sospeso come quello detentivo.

Da lì, sono stati fatti emergere gli orizzonti di senso.

L’immagine è diventata una soglia, un passaggio attraverso cui accedere a domande e risposte intime, a volte difficili da esprimere a parole.

A partire da quella scelta, ciascuno ha potuto condividere qualcosa di sé, dando forma e voce al proprio vissuto presente.

Il tempo che sospende, consuma, salva

Molte delle condivisioni hanno parlato di attesa: di risposte, di decisioni, di trasformazioni.

Un tempo statico, sospeso, a volte percepito come estraneo.

Ma per alcuni, sulla scia del pensiero di Simone Weil, proprio dentro l’attesa è emersa una modalità di ascolto profondo di sé. Qualcuno ha raccontato di aver imparato, nel buio, a restare fermo, cercando una forma di centratura profonda, grazie a pratiche interiori come la meditazione. Un tempo difficile, ma abitabile. Frantumato fuori, ma ricucito dentro.

Un partecipante ha raccontato che a volte è un istante solo a salvarti, a riordinare qualcosa dentro, a trasformare un dolore in possibilità.

Un momento definito come “ancora di salvezza”, in cui ti disancori dal passato e scegli stoicamente di fermarti dove puoi davvero agire: nel qui e ora.

È affiorata anche la sensazione di ripetizione continua, come in un eterno ritorno: giornate che si susseguono uguali, senza scarti, senza vere trasformazioni.

A tal proposito è emersa l’immagine della clessidra di Nietzsche, dove il tempo scorre da una parte all’altra nell’eterno ritorno, ma ci vuole pur sempre “una mano che la capovolga”. Un atto di consapevolezza che può restituire senso al proprio esserci.

E per dare senso al proprio esserci, c’è stato anche chi ha detto con forza che le scadenze servono. Avere una misura e una struttura, aiuta a non perdersi nel tempo, a non smarrirsi nel fluire continuo del panta rei eraclitiano.

È un pensiero che si è mosso in tensione tra due opposti: da un lato il bisogno di orientamento, dall’altro il rifiuto di una temporalità rigida, ridotta a conto alla rovescia.

Non si è parlato di scadenze meccaniche, ma di strutture progettuali, capaci di dare direzione al tempo, senza svuotarlo di senso.

E poi, con lucidità, qualcuno ha parlato del tempo che consuma, che “ti fa morire”. Un tempo che scorre, ma non libera. Un tempo che non si lascia abitare e che non abita nessuno. È il tempo che non conta più.

Togliere l’orologio per restituire l’umanità

Uno dei momenti più intensi dell’incontro è nato attorno all’immagine non scelta.

Un partecipante ha spiegato di non aver voluto selezionare alcun orologio, perché l’orologio rappresentava, per lui, un’imposizione sociale: il simbolo del tempo standardizzato, che regola e incasella, ma che non ascolta la vita.

Da questa osservazione si è aperta una discussione collettiva, ricca e stratificata, sull’impoverimento umano che può derivare da un tempo programmato e produttivo, ma impersonale. Un tempo che misura ma non accoglie. Che ordina ma non comprende.

Che separa l’essere umano dal proprio ritmo, dai propri bisogni, dal presente reale.

“Bisognerebbe abolire l’orologio – ha detto – per vivere davvero il tempo.

Per godersi anche un gesto semplice come lavarsi la faccia.”

In queste parole, nate spontaneamente e senza retorica, c’è stata un’intuizione profonda: togliere l’orologio non significa rinunciare al tempo, ma restituirgli una dimensione umana, sensibile, viva.

Ritrovare la possibilità di essere presenti, anche solo per un istante.

Riconoscere che forse, nella sua essenza più semplice, il dono più prezioso che possiamo dare agli altri è il nostro tempo.

Donarlo davvero: senza distrazioni, senza aspettative, con la nostra autentica presenza.

Un tempo da abitare

A fine incontro ho lasciato ai partecipanti un piccolo calendario filosofico di quattro settimane, con domande e semplici esercizi per continuare a riflettere su di sé, un giorno alla volta. Un invito a concedersi momenti di ascolto, ad abitare il proprio tempo invece di inseguirlo, a interrogarlo invece di subirlo.

La pratica filosofica diventa così uno piccolo spazio di libertà: permette di risignificare, di rimettere in circolo il pensiero, di riumanizzare l’esperienza.

E tu, che tempo stai vivendo?

Che ora è, per te, adesso?

Vuoi maggiori informazioni su come diventare counselor filosofico? Scopri il Master in Counseling Filosofico Pragma

0 commenti